在健身消费领域,消费者往往处于不利位置。比如刘女士遇到健身效果不佳,教练离职后想要退款却遇到诸多难题。她原本的13.77万元课时费,只同意退还8.3万元,这让消费者感到难以接受。即便当地派出所介入调解,也未达成一致意见。那么,这背后究竟谁对谁错?

健身合同签订过程

2022年2月28日,刘女士抵达重庆,与海派公司签订了《私教课程购买协议》,并支付了1.31万元。但之后,教练以各种借口让她频繁购买健身课程。在签订合同时,刘女士可能未曾想到会遭遇这么多麻烦。这类合同签订时,消费者往往容易受到教练的诱导,对后续可能出现的风险考虑不足。若企业能规范推销行为,消费者或许会更加安心。

健身行业诱导消费现象较为常见。教练们为了提升业绩,不断劝说顾客购买课程。不少消费者可能因人情或冲动签约付款,并未充分评估自身需求和潜在风险。

健身效果不理想及教练离职

刘女士在换教练后觉得健身恢复效果不佳,因此决定解除合约。新教练可能对刘女士的健康状况和训练需求不够了解,这对她的健身计划造成了不小的困扰。此外,健身行业的教练流动率较高,特别是在一些规模较小的健身中心,教练人数有限,一旦有人离职,很难迅速找到合适的替代者。

在选择健身中心和教练时,消费者缺乏足够的保障。教练一旦离职,若健身效果不佳,消费者便陷入尴尬的境地。此外,健身中心通常不会积极应对这一情况,而是让消费者独自承担所有后果。

退费金额的争议

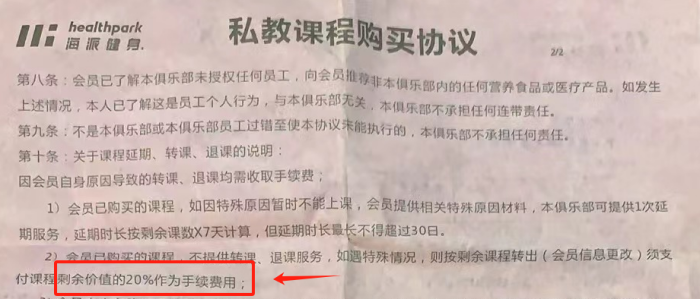

刘女士觉得按照合同规定,应退还11.016万元,手续费为20%。但她愿意妥协,只要求退还30%的手续费,即9.6万元。然而,健身馆只同意退还8.3万元。双方差距明显。此外,海派公司对刘女士通过私教转交的1.974万元费用不予认可。刘女士还发现,另有1.926万元费用被登记在了其他会员的名下。这种费用的混乱使得问题变得更加复杂。

健身馆在收费上不够透明,对某些消费者的合理缴费表示不认同。这或许源于公司管理的无序,或是故意拖欠顾客的费用。消费者每付出一分钱都有账可查,健身馆这种做法只会加剧顾客的不满情绪。

合同文件的问题

刘女士发现四份合同标注为未签署,她要求对方提供未签署的合同。但门店负责人仅出示了两份。合同文件模糊不清,有些未签署的合同在系统中却显示为已签署。这表明该健身公司在合同管理上存在重大缺陷。

从法律层面分析,未签署的合约不具备法律约束力。然而,该健身中心却出现了此类问题,这显然暴露了其管理上的不规范。这种情况无疑加剧了刘女士与健身中心之间的纠纷。

调解过程及态度

警方介入进行调解,提出让健身中心退还九万元,但双方并未能达成共识。健身中心方面声称刘女士行为过激,打算通过法律途径解决争议。消费者协会鉴于公安部门已介入,且双方均无协商意愿,建议通过法律途径解决,并表示愿意提供帮助。

在这一过程中,健身馆未能充分展现解决矛盾的诚意,反而将问题推向了司法途径。不过,消委会在此为消费者提供适当的维权指引,也算是一种慰藉。

消费者维权的警示

消费者在购买健身卡时需认真查看条款,确保宣传内容与实际情况相符后再签署协议。众多消费者因此遭受损失,刘女士的经历并非个例。若在签订合同前能多加小心,许多纠纷本可避免。

在健身消费过程中,你是否也遭遇过不规范的推销或是退款困难的情况?不妨点赞、转发并留言讨论。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.fsyoushangge.com/html/tiyuwenda/9662.html