在漫长的历史进程中,世俗统治者与天主教会在治理基层及财政方面展开合作,这一现象背后蕴含着丰富的利益纠葛和错综复杂的状况,确实值得深入研究和探讨。

世俗统治者的考量

基层治理难题不少。古时候,无论是南欧、北欧,还是欧洲到美洲,世俗统治者都遇到了基层治理的挑战。从君士坦丁到路易十四在位期间,统治者把基层治理推给教会,实属无奈,因为这样做往往得不偿失。地方治理需要投入大量人力物力,而世俗统治者不愿在这看不到明显收益的事情上投入过多。他们更倾向于把精力放在军事和政治权力的掌控上。教会接手基层治理后,同样不易,许多地方教堂和修道院纷纷破产或负债经营,这充分证明了基层治理的困难重重。

长期以来,世俗的统治者把基层治理的重任推给了教会,这既是出于对政治资源的整合考虑。他们利用教会的影响力来巩固自己的权力,使民众在宗教信仰的束缚下更听话,从而在权力的位置上更加稳固。

教会的经济来源

按照规矩,信徒需将收入的十分之一贡献给教会,这对教会而言是一笔可观的资金。但教会的财产并非无中生有。起初,它主要来源于历代富有者的捐赠。比如,在公元5世纪罗马帝国西部瓦解之际,许多富裕人士向教会捐赠了大量财物,目的在于为自家在教会中赢得地位。丕平与查理曼父子也有过捐赠,但更多的是无数次的少量捐献。

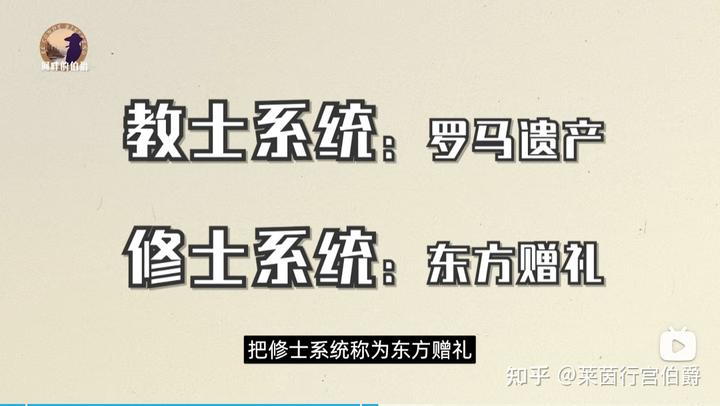

在19世纪以前,教会主要依赖产业所得,但这些产业的累积颇为艰辛。教士与修士体系间的关系并不清晰,至于资金管理,教皇并不能直接掌控这两个体系的财产,导致教会财务上缺乏统一的有效管理。

教会组织的松散性

教会内部组织较为松散,神职人员和修士之间的关系并不明确,有的地方修道院受教堂管辖,而有的地方则是反过来。即便是在中世纪,随着教会的发展,虽然各地都承认教皇的精神权威,但整体结构依旧松散。难以实现强有力的统一,资金管理方面也是各自为政。

这种松散的状况引发了不少问题,比如1378年的天主教大分裂,那时候各个强国的君主都支持不同的教皇。另外,各国教会的财务大权落入了君主手中,教廷的收入因此受到了严重影响,以前的财政状况很难恢复。

教皇的应对措施

面对教会财政的困境,15世纪的教皇采取了行动。他们逐步增加了教皇国的世俗收入比例,从13世纪的不足1%增至16世纪初的60%以上。这一变化为教廷带来了生机,尽管教会整体规模有所缩减,但教廷的收入却有可能增加。原因在于,从16世纪开始,教皇不再依赖地方教会的财政支持。

教皇此举实属无奈,面对外界的压力和内部财政的紧张,他只能在教廷范围内寻求解决方案。若不增加世俗收入,教廷很可能遭遇更加严重的财务困境。

教会的近现代变革

近现代时期,西欧国家的王权和政府力量增强,地方教会纳入行政体系,转变为国教会。早期,教皇的主要经济来源——教皇国,最终也归属意大利。天主教会维持着松散的组织形式,由众多教区、修会、学校、医院等组成,各自拥有独立的账目。

这种变革是时代进步的必然趋势。随着我国国力的日益壮大,教会昔日的主导地位已不复存在。它们不得不接受各国的监管,并重新规划自身的发展路径。

教会庞然大物的表象与本质

天主教会看似规模宏大,比如加拿大教会年收入就高达梵蒂冈的三倍。然而,它实际上是由教士和修士组成的松散封建联盟,内部结构松散,缺乏统一规划。这就像一座外表华丽的空壳,看似光鲜,但内部结构却既脆弱又复杂。

现在大家对天主教会应该有了更深的认识了?那么,大家认为在现今社会,这种较为松散的天主教结构将如何继续发展?欢迎点赞、转发,并在评论区分享您的观点。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.fsyoushangge.com/html/tiyuwenda/9676.html